安利再陷风波:叶黄素神话破灭与品牌信任危机

近期“叶黄素神话”破灭,安利(Amway)纽崔莱宣传再引质疑,品牌信任危机加剧。

近十多年,产品质量问题、虚假宣传及直销模式法律纠纷和争议频发,从钙镁片成分调整到“纤体计划”致死事件,安利深陷舆论漩涡。

叶黄素风波:从“护眼神器”到消费者误区

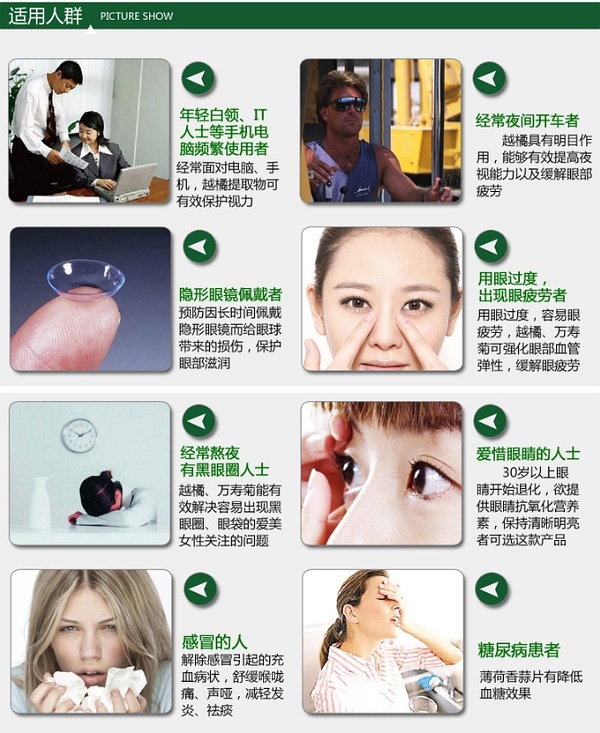

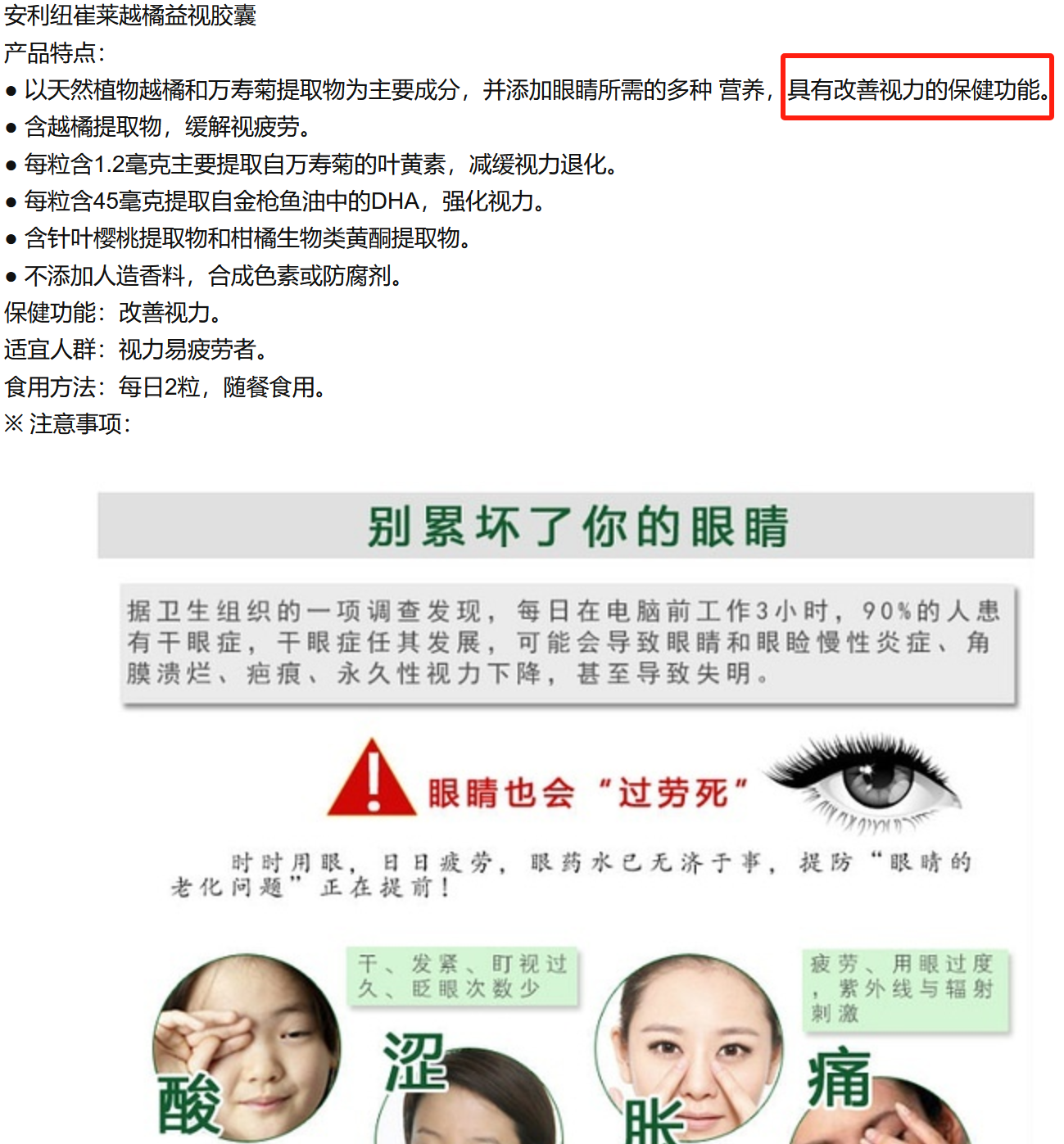

安利纽崔莱越橘益视片以叶黄素为主要成分。国际版产品(如美国官网)通常严谨标注叶黄素“支持黄斑健康”或“抗氧化”,符合FDA对膳食补充剂的规范。然而,截至2025年,其中文宣传曾出现“保护视力”“改善视力”等术语,易被消费者误解为具有“防控近视”等医疗功效。据用户反馈,产品详情页曾出现“中山眼科专家推荐”等表述,部分消费者在电商平台评价中提及“改善视力”“预防近视”,反映出宣传可能间接加剧误解。

近期调查显示,“叶黄素防治近视”已成为行业普遍误导消费者的宣传点。国家卫健委明确表示,叶黄素无法改变眼轴增长或屈光度数。中山大学眼科中心专家指出,叶黄素对近视防控缺乏临床循证证据。

研究表明,叶黄素可支持黄斑健康,但对“改善视力”缺乏科学依据。医学专家指出,营养补充剂不是药,不该被默许承担“治疗”功能。

尽管安利合规性优于部分中小品牌,但其模糊宣传策略仍潜藏法律风险。2025年5月市场监管总局启动开展保健品虚假宣传专项整治工作,多地市场监管部门已对类似产品展开调查。新京报调查显示,超60%消费者误以为叶黄素可预防近视,叶黄素产品通过“专利背书”“临床试验”等话术误导用户,安利虽未直接涉足此类宣传,但其“改善视力”卖点可能间接助长误解。

产品质量风波:从钙镁片到过期保健品

安利产品质量问题近年来屡见报端,引发消费者广泛质疑。一位自称使用安利产品10年的营养师在2025年发文指出,纽崔莱钙镁片成分比例从理想的2:1钙镁比调整为不明比例,且紫花苜蓿提取物被替换为香精,引发“品质下滑”争议。2024-2025年,消费者日报多次曝光安利产品不合格,动摇品牌信任。报道指出,过量服用钙镁片可能导致肾结石、内分泌疾病、肠胃不适等,严重时可能危及生命。

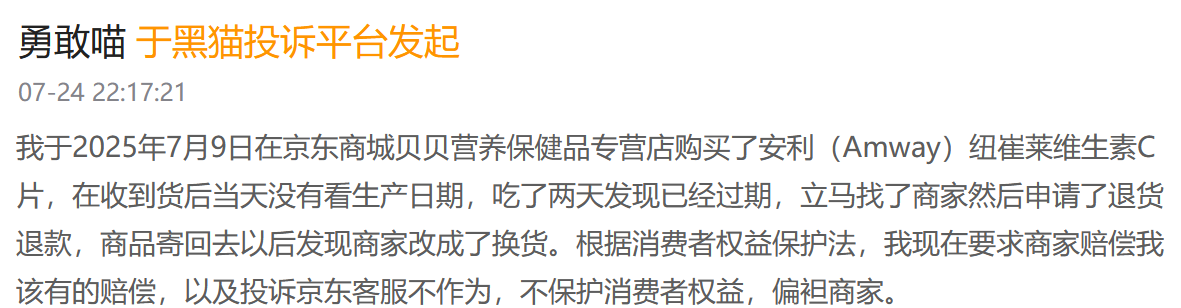

更早之前的2012年,长沙市药监局抽查发现,纽崔莱维生素C片净含量不足国家标准,被责令暂停销售。2013年,安利两款产品(蛋白质粉、儿童维生素C片)被曝保健食品批号已过期,但仍以保健功能名义销售,涉嫌违规。直到2025年7月24日,仍有消费者在黑猫平台投诉买到过期纽崔莱维生素C片,进一步加剧了消费者对安利产品来源和管理合规性的信任危机。

更严重的事件发生在2025年初,湖南“纤体计划”事件震惊公众。一名患冠心病的女子参加安利“纤体计划”,被要求45天内仅服用安利蛋白粉和营养素,最终因急性循环功能障碍死亡,法医鉴定其胃内仅有安利产品残留。这一极端案例引发公众对安利产品安全性,特别是其膳食指导方案科学性的强烈质疑,而安利公司却被指控未提供充分的风险提示,并将责任推给直销员个人,未能有效承担起企业应有的社会责任。

虚假宣传:从“免疫调节”到成分差异

安利在宣传上频频因“擦边球”被批评。据每经调查,2013年,其两款儿童饮品(草莓味、巧克力味)仅持有普通食品许可证,却在宣传中声称具有“增强免疫力”“提高记忆力”的功效,市场监管部门已关注此类虚假宣传。这种将普通食品包装成具有特定保健功能的行为,已明确涉嫌虚假宣传,误导家长认为其具备药物般的功效。消费者反映,安利产品常以“改善肝功能”等模糊口头推荐,缺乏明确出处。

安利产品在成分和功能宣称上存在内外不一的争议。美国版纽崔莱维生素C片单片含量为500mg,且未曾宣称具有治疗功效。然而,在中国销售的版本,单片含量仅为250mg,却明确标注了“免疫调节”功能。

美国版倍立健含42种有效成分(12种维生素+10种矿物质+20种植物提取物),宣传的功能仅为提高免疫,并注明此功能未经FDA认可,且强调不能用于诊断、治疗、治愈以及预防任何疾病。而中国版仅28种有效成分(14种维生素+8种矿物质+6种植物提取物),但宣传“免疫调节”“增加骨密度”功能。

这种显著的成分差异与功能表述的夸大,引发了消费者对于安利产品“双重标准”和虚假宣传的质疑。

此外,鱼油产品也备受争议。前述营养师指出,2025年其鱼油成分已不再含有维生素E,引发消费者质疑品质下降。尽管安利公司解释称是由于“品质提升无需维生素E”,但这一说法并未能令消费者信服,许多人认为此举变相降低了产品价值,影响了其在消费者心中的专业形象。

法律纠纷与直销模式争议

安利的直销模式长期以来饱受争议,其运作方式存在囤货压力、法律灰色地带及产品质量争议,备受外界诟病。

2025年,媒体深入报道揭示,安利直销员往往需要自掏腰包购买数万元高额产品库存以完成业绩指标,这导致大量产品滞销,约60%的销售人员因此面临巨大的资金压力,甚至被称为“直销难民”。这种强调“拉人头”和囤货的模式,被批评已经扭曲为类似传销的运作方式,严重偏离了直销模式最初旨在服务客户、传播产品的商业伦理初衷。消费者反映,亲友“种草”推荐常缺乏科学依据,效果未达预期时,销售员却以“坚持不够”推卸责任。

在国际市场,2014年,印度安利被指控通过其“独立企业主(IBO)”模式诱导消费者进行购买,并涉嫌销售劣质产品。其中一起备受关注的事件是,一名消费者投诉其妻子在使用安利眼线产品后导致眼睑严重烧伤,进一步引发了针对安利产品质量和商业行为的诈骗指控。

在中国市场,产品安全和销售渠道合规性问题也层出不穷。2025年,山东一名儿童在使用安利婴儿洗发沐浴液后出现了接触性皮疹,并伴随低烧等症状。尽管安利公司最终同意赔偿医药费和误工费,但其并未明确承认产品存在问题,引发消费者对产品安全性和售后处理态度的不满。

此外,2025年,某电商平台上曾有第三方商家销售假冒安利牙膏,并伪造检测报告。尽管安利公司随即声明未授权任何第三方平台销售其产品,但这起事件未能完全平息消费者对产品真伪和销售渠道监管的疑虑,反而暴露出其在电商渠道管控上的漏洞,消费者对安利渠道管控能力产生质疑。

2005年施行的《直销管理条例》明确禁止直销企业实行团队计酬,安利被指为规避相关政策限制,采取了系列运作策略,包括将销售人员界定为“经销商”而非“员工”,以规避劳动法对雇佣关系的约束;同时,通过设立第三方公司来拆分多层级关系,试图模糊其团队计酬的实质。这些策略在一定时期内为其运营提供了弹性空间,但长远来看,此类“合规创新”的做法亦埋下了法律隐患。2023年,某地区市场监管局曾对安利旗下的一个经销商团队处以千万罚款,查处原因正是该团队以“教育咨询公司”的名义,变相实施团队计酬,此案凸显了监管机构对直销模式中变相计酬行为的持续警惕与严格审查。

品牌信任的结构性危机

安利近年来一系列负面事件的频发,并非孤立存在,而是暴露出其在产品质量管理、宣传合规性以及核心直销商业模式上的多重且深层次的问题。《财中社》发现,尽管其在叶黄素产品的宣传上表现出相对克制,但“改善视力”等模糊表述,仍可能在消费者对叶黄素功效的普遍误解下,间接助长不切实际的期望,潜藏误导风险。

钙镁片成分调整、维生素C片净含量不足、过期保健品仍在销售等产品质量问题,以及最为严重的“纤体计划”致人死亡事件,都不断冲击着安利作为一家健康产品企业的安全底线。这些事件不仅凸显了安利在产品安全性审核和风险提示方面的不足,更让消费者对其核心产品的质量保障产生根本性怀疑。与此同时,其直销模式中长期存在的“高压库存”和发展下线模式争议,不仅给大量基层销售人员带来了沉重的经济负担,也让社会各界对其商业伦理和模式的合法合规性产生持续的质疑。

2025年5月,国家市场监管总局部署开展老年人药品、保健品虚假宣传专项整治,打击“坑老”“骗老”行为,7月22日公布6起典型案例,涉及虚假宣传、违法广告等。消费者通过“你拍我查”活动举报“专家义诊”“疗效承诺”等营销话术,反映对保健品行业信任下降。

互联网信息透明化进一步放大消费者质疑,部分用户在社交平台批评安利产品“价格高”“效果不明显”,质疑其性价比。一名公共营养师指出:“安利喜欢用‘全球销量’‘自然提取’等包装暗示产品有效性,但这套话术在如今的内容时代,越来越站不住脚。”

据魔镜数据,叶黄素市场在2021年销售额已超10亿元人民币,同比增速接近70%,这无疑反映出当前消费者对于“护眼”类产品的巨大需求和焦虑情绪。然而,随着对保健品行业虚假宣传的打击力度加大,安利若继续在宣传上玩“擦边球”,不从根本上解决产品质量问题,不积极正视并改革其直销模式的结构性缺陷,其品牌信任度恐将面临持续性甚至结构性的下滑。

最终,安利或将难以摆脱负面舆论的漩涡,其市场份额和商业声誉都将承受巨大的压力,甚至可能承担更严重的法律追责风险。

《2025中国直销行业白皮书》数据显示,43%的受访者仍将安利与“过度推销”关联,27%认为其产品“性价比低”。更值得警惕的是,年轻一代消费者对直销模式的接受度持续下降——QuestMobile Z世代消费行为报告显示,Z世代群体中,仅12%愿意接触直销产品。

重要提示:本文著作权归财中社所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至editor@caizhongshe.cn。